钠离子电池:能源转型的“绿色引擎”与产业化破局之路

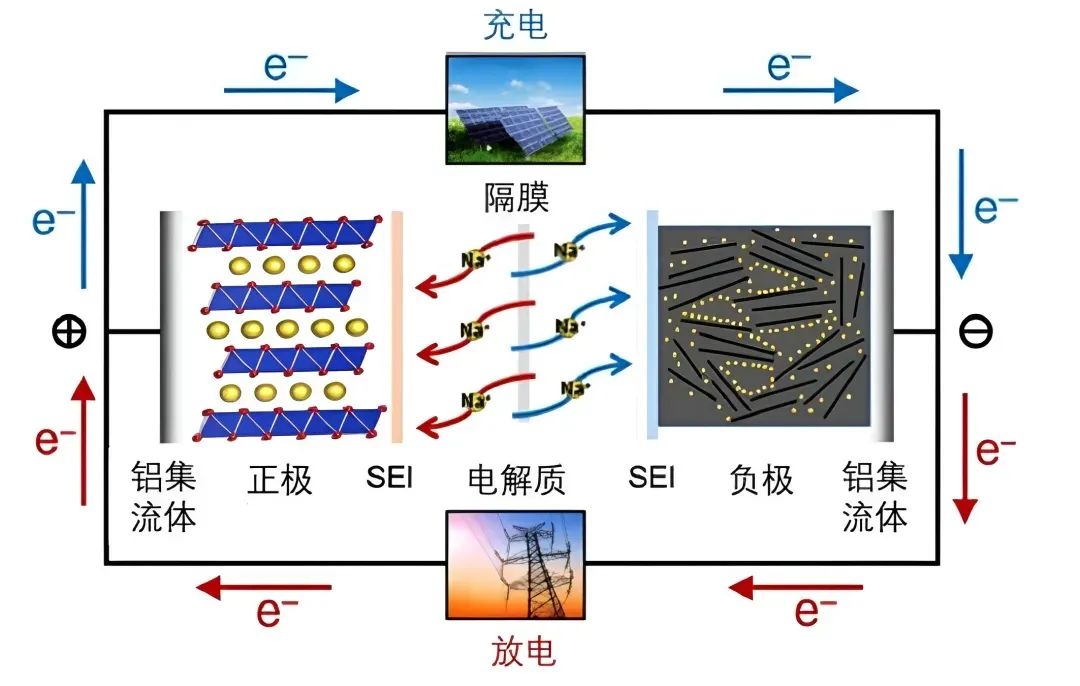

在全球能源结构加速转型与“双碳”目标深入推进的浪潮中,钠离子电池凭借其资源禀赋与技术突破,正从实验室走向产业前沿。作为锂离子电池的“战略替补”,它不仅承载着突破锂资源“卡脖子”风险的使命,更在储能、低速交通等领域开辟出全新赛道。

一、钠电崛起的核心驱动力

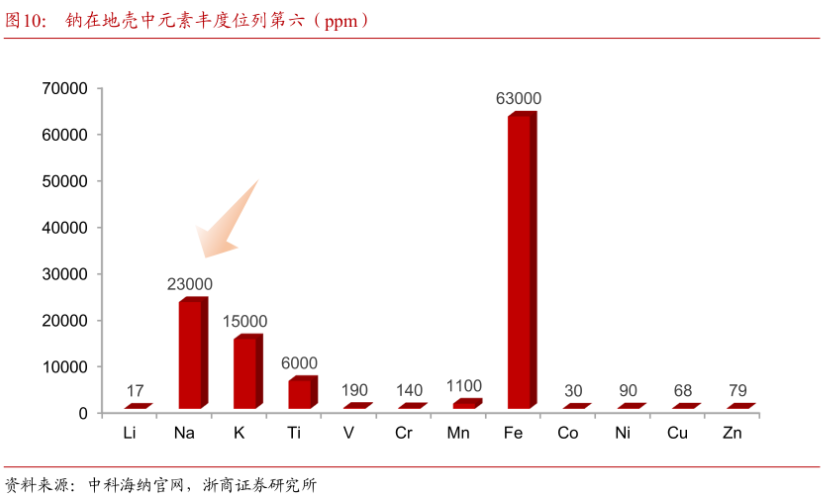

1、资源与成本的双重革命

钠的地壳丰度高达2.75%,是锂的千百倍,且全球分布均匀,彻底摆脱南美“锂三角”的资源垄断风险。

钠离子电池原材料成本较锂电低30%-40%,碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50。以宁德时代为例,其钠电池量产成本较磷酸铁锂电池下降20%以上。

2、安全与性能的突破性优势

低温王者:-20℃环境下容量保持率超90%,完美适配北方储能及冬季电动车续航需求;

安全卫士:通过针刺、过充等极端测试无起火爆炸,事故率仅为锂电的1/5;

快充能手:中科海钠研发的钠电池实现15分钟快充80%电量,循环寿命突破8000次。

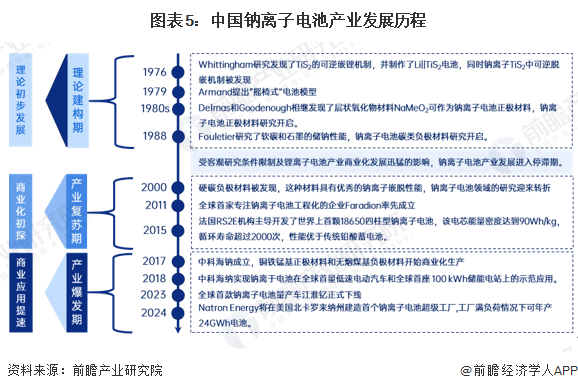

二、中国钠电产业:从实验室到百兆瓦级储能

中国已构建完整的钠电产业链:

1、技术高地:2024 年发表的论文中,南开大学张凯团队开发了铜基金属有机框架(MOF)作为电解质,实现了钠离子电池在 60℃下600次循环后容量保持率 93%;宁德时代第二代钠电能量密度达200Wh/kg,接近磷酸铁锂水平。

2、产业化浪潮:2024年全球最大钠电储能项目——大唐湖北50兆瓦/100兆瓦时电站并网运行,单次储电量可满足1.2万户家庭日需;比亚迪规划2027年建成30GWh钠电产能。

3、应用破冰:雅迪钠电电动车换电成本较锂电池低20%,广西伏林钠电储能电站实现8小时灵活调峰。

三、产业化道路的三大挑战

1、能量密度瓶颈:主流产品120-160Wh/kg仅为磷酸铁锂的70%,制约高端电动车应用;

2、产业链断层:硬碳负极良品率不足60%,电解液专用钠盐尚未形成稳定供应链;

3、成本博弈困局:碳酸锂价格跌破15万元/吨时,钠电成本优势被削弱。

四、未来图景:技术与政策的协同进化

在“十四五”专项政策扶持下,钠电发展路径日益清晰:

材料革命:韩国Yang-Kook Sun院士团队开发的O3型层状正极材料,循环300次容量保持率达82.9%;西北工业大学研发的阳/阴离子协同硬碳负极,循环寿命突破5000次。

场景深耕:预计2028年全球60%储能场景将采用钠电,低速电动车渗透率超40%。

生态共建:南方电网推动钠锂混搭电池包,兼顾能量密度与经济性。

钠离子电池的崛起不仅是技术替代,更是能源安全与可持续发展的战略选择。随着全球首个车规级钠电池量产(宁德时代钠新电池)和百兆瓦级储能电站落地,这一“绿色引擎”正加速驶向全面商业化。到2030年,钠电有望在全球储能市场占据30%份额,成为碳中和时代的核心支撑技术。

本文内容来源于电池观察等公开信息,“新能源技术与装备”整理,责任编辑:胡静,审核人:李峥

版权声明∶转载新能源网站内容,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱∶process@vogel.com.cn,请添加小编微信号(msprocess)详细沟通。

相关推荐

-

中化西南院中标金风绿能年产50万吨绿色甲醇项目;青海省首个绿电制氢项目实现商业化交付

金风绿能50万吨绿色甲醇项目电解水制氢厂总承包中标;青海省首个绿电制氢项目实现商业化交付

2025-04-30 电解槽产业网等公开信息;华电青新

-

十部门联合印发:深入推动交通运输与能源融合发展 加快提升绿氢氨醇等供给等供给

2025年4月25日,交通部在官网发布了《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》(以下简称《意见》)。

2025-04-30 国家发展改革委官网

热点文章

-

涉及清洁低碳氢、绿色合成氨、绿色甲醇!国家能源局发布重点行业标准

2026-01-07

-

山东首个“绿电直连”项目获批;中能建兆瓦级全液态二氧化碳储能机组投运

2026-01-05

-

元旦特辑 | 2025氢能技术年终盘点:全球竞逐与国内崛起

2026-01-01

-

总投资189.2亿元,金风科技乌拉特中旗绿氢项目获批;依德氢能甲醇项目落地

2026-01-08

-

国际热核聚变实验堆计划校正场线圈采购包完成交付;海水直接制氢运行突破千小时

2025-12-30

-

涉及氢能燃料!国家发展改革委关于印发《低空经济及其核心产业统计分类(试行)》的通知

2025-12-29

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

氢能作为一种备受追捧的零污染高效能源,其稀缺性使得人们对其渴求不已。然而,能耗巨大的压缩过程以及极低温度下的液化环节,被视为通往氢能转型之路上的重大障碍。在此背景下,氨成为热门的替代选项,尽管这种物质带有些许气味,但它有望成为能源转型中的奇迹材料。

作者:Dominik Stephan

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

-

艾默生自动化技术助力绿氢安全高效生产

-

艾默生自动化技术助力绿氢安全高效生产

评论

加载更多