九位院士“献策”氢能产业:绿氢降本路径与万亿级市场前瞻

2025年1-3月,在中国电动汽车百人会论坛2025、CIHC2025国际氢能大会等公开的氢能会议上,中国科学院院士欧阳明高、中国科学院院士孙世刚、中国科学院院士郭烈锦、中国工程院院士干勇、中国工程院院士彭苏萍、中国科学院院士包信和、中国工程院院士陈学东、中国工程院院士刘中民、中国工程院院士杨凤田等9位院士从各个层面深入分析了氢能产业的痛点与难点,以及高屋建瓴地表达了对氢能产业未来发展趋势的看法,很有参考价值。详情如下:

01 欧阳明高:绿色氢能为未来五个10万亿级大产业之一

2025年3月29日,在中国电动汽车百人会论坛2025上,中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示,伴随新能源技术革命,未来10-30年将形成五个10万亿级大产业。“新能源相关经济规模将达到100万亿以上。”欧阳明高表示。

中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长

第一,新能源基础产业,包括光伏、风电、电池等,目前约3.5万亿,未来10年有3倍左右增长空间;

第二,新能源汽车产业,2035年国内外总年销量有望接近3000万辆,保有量预计在2-3亿辆之间;

第三,交通全面电动化,包括电动火车、电动船舶、电动飞机、电动农机、电动载运装备与移动机器人、电气化公路等;

第四,智慧与零碳能源产业,包括交通车-能-路·云、电力源·网-荷·储、工业光·储·氢·热(包括零碳算力)等;

第五,绿色氢能产业,2050-2060年我国绿氢年需求总量约为1-1.7亿吨,仅此一项产值约2.5-5万亿人民币。

02 孙世刚:燃料电池在商用车领域具有突出优势

在中国电动汽车百人会论坛(2025)上,厦门大学教授、中国科学院院士孙世刚指出,当前新能源汽车产业呈现“锂电主导、氢能蓄势”的格局。

厦门大学教授、中国科学院院士孙世刚

燃料电池凭借更高的能量密度和续航能力,在商用车领域具有突出优势。数据显示,我国去年燃料电池汽车销量达7107辆,主要集中于公交车、重卡等营运车辆。更值得关注的是,燃料电池技术正向航空、航运领域延伸——国产1吨级燃料电池飞机成功下线,“三峡氢舟一号”燃料电池船舶实现200公里航程,这些突破展现了氢能技术的广阔应用前景。

尽管前景广阔,燃料电池汽车发展仍面临多重挑战。孙世刚指出,当前氢能价格高、加氢基础设施不足等问题制约了商业化进程。与锂电车年销1286万辆的规模相比,燃料电池车仍存在数量级差距。但他同时强调,随着技术进步和规模效应,氢能成本有望在2027年降至18元/公斤,实现与柴油车的平价。

孙世刚预测,到2030年我国新能源汽车规模将达1亿辆,其中燃料电池车有望突破100万辆。他建议,在技术层面加强关键材料研发,在政策层面完善氢能管理体系,在商业层面探索多元应用场景。通过锂电与氢能的优势互补,共同推动交通领域的深度脱碳。

03 干勇:绿氢成本每公斤降到15元及以下将有望推动大规模应用

2025年3月26日,在CIHC2025国际氢能大会上,中国工程院院士、中国工程院原副院长干勇认为,绿氢成本每公斤降到15元及以下将有望推动大规模应用。在风电、光伏资源好的地区大力发展可再生能源制氢,利用低成本光伏和风电制氢,是降本的关键路径之一。当前,光伏组件价格、储能电池价格、风力发电价格、电解槽系统价格在过去一年大幅下降了35%~55%,为绿氢的发展注入了经济动力。据调研,部分大规模制氢成本已可低至每千克15元。

中国工程院原副院长、中国氢能联盟战略指导委员会主任 干勇院士

绿氢降本的路径之二,在于构建超大容量的输氢管网。以1000公里输氢距离为例,管道运输成本区间可达每公斤0.27~13元之间,相较公路运输每百公里12~14元的成本优势极为显著。“特别是京津冀等北方物流密集区,适合建立柴改氢示范区。例如京津冀拥有50万辆柴油重卡的规模化应用场景,具备消纳大容量管网每天5000吨经济输气量的能力,有望实现加氢终端与柴油平价。这种规模化输氢模式具有显著的经济性和可行性。”干勇说。

04 郭烈锦:氢应被作为能源主体,与电同等重要

2025年3月26日,中国科学院院士、西安交通大学教授郭烈锦在博鳌亚洲论坛“加快构建新能源体系,共创世界绿色未来”分论坛中表示,氢和电的最大差别是:电只是一个能量载体,自身不能存储,需要依靠其他方式才能储存;而氢既是能量载体,又是物质转化的单元。这种秉性决定了在未来的二次能源体系中,氢应被作为主体来对待,与电具有同等重要性,甚至比电更为重要。

中国科学院院士、西安交通大学教授 郭烈锦

他还指出,与传统能源体系相比,当前新能源体系的最大短板之一是缺乏能够随时随地、因地制宜地存储间歇性、不连续、不稳定可再生能源的二次能源。经过数十年科学研究,人类已认识到氢正是这种理想的二次能源。

在人类可持续发展的体系中,氢的重要性会越来越显现,今天的能源体系之所以没有把氢作为主体能源来对待,是因为氢的成本太高,包括生产成本、输运存储成本。如何实现氢低成本、大容量、连续高效地生产是最核心的问题。

05 包信和:氢能替代传统的碳基化石能源可作为重要补充

近期,中国科学院院士包信和做客上海证券报主办的第六期“上证·院士说”,发表题为《应对“双碳”目标的产业变革逻辑和技术需求》的主旨演讲,并接受了上海证券报记者专访。

中国科学院院士、中国科学技术大学原校长、广东院士联合会理事包信和

与欧美相比,我国实现碳中和是一场硬仗。“从底层逻辑来看,‘双碳’不是别人让我们做的,而是我们内生的需求,是破解资源环境约束突出问题、推动经济结构转型升级、实现可持续发展的迫切需要。”包信和认为,实现“双碳”目标,我国产业结构调整和能源结构变革是关键。坚持先立后破,调整产业结构,降低能源强度是必经之路。 基于我国能源结构特征及行业发展趋势,发展可再生能源、加快电气化进程成为必由之路。包信和解释称,即便到2050年,预估仍将有大约40%的领域不能实现电气化替代。在此情景下,氢能替代传统的碳基化石能源可以作为重要的补充。

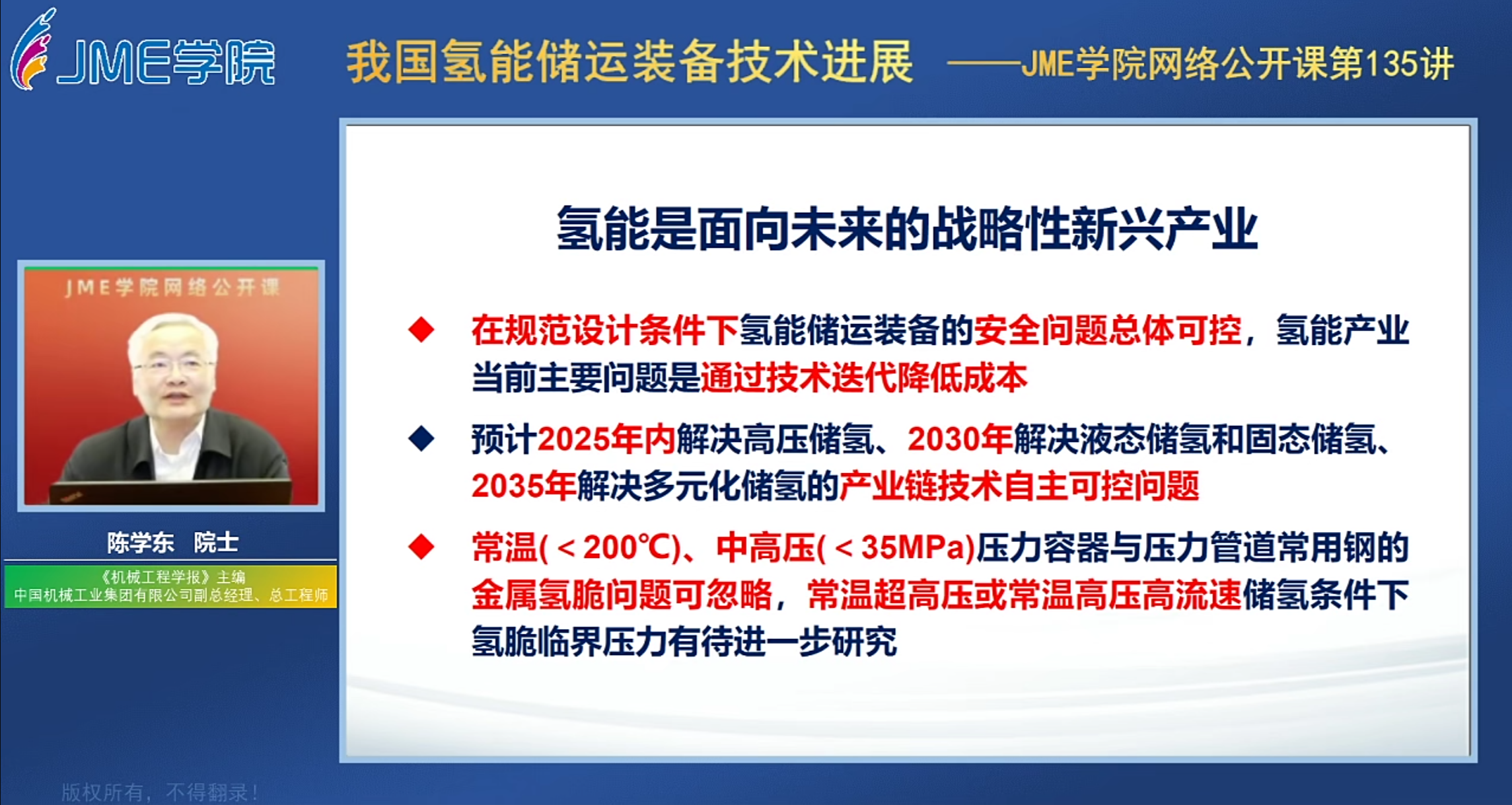

06 陈学东院士:氢脆被高估了!预测储氢技术将取得重大突破

2025年2月13日晚,中国工程院院士陈学东在JME学院网络公开课做“我国氢能储运装备技术进展”的报告。面对1.2万人线上参与者,陈学东明确指出,金属常温高压氢脆问题可能被高估,大可不必“谈氢色变”。

氢脆现象,即金属材料在吸收氢原子后机械性能的衰减,通常表现为韧性的减弱和脆性的增加,严重时甚至可能导致材料在未达到设计负荷的情况下突然断裂。形象地说,氢分子分解成原子后,渗透进金属的微观裂缝中,在受到拉伸或压力等外力作用时,促使金属产生裂纹甚至断裂。尽管高温高压环境下的临氢设备让人们对常温高压下的金属氢脆问题心存忧虑,但陈学东院士基于广泛的研究和实践指出,在200℃以下、35MPa以下的氢环境中,金属氢脆的风险并不显著,尤其在室温条件下几乎无影响。

此外,陈学东还预测,我国在储氢技术领域将取得重大突破:2025年实现高压储氢技术,2030年攻克液态和固态储氢难题,到2035年实现多元化储氢产业链的自主可控。对于当前热议的氢能储运氨-氢路线和甲醇路线,陈学东表示技术实现并非难事,但需深入分析其经济性、安全性和碳减排潜力。他特别指出,这两种路线更适合氢能的远洋国际运输。至于车载燃料气瓶,陈学东认为无需频繁定期检验,实时监控泄漏即可确保安全。

07 彭苏萍:我国氢能产业链核心技术与国际水平尚有一定差距

2025年3月26日,在CIHC2025国际氢能大会上,中国工程院院士彭苏萍表示,我国氢能生产以化石能源为主,氢能的减碳潜力尚未充分挖掘,氢能产业处于初步阶段。“当前我国氢能产业发展处于导入阶段,产业链、技术链较长,在学科建设、技术攻关和产业示范等方面仍面临多重挑战,多项关键核心技术相较国际前沿仍存在一定差距,亟需深化实施创新驱动发展战略,加快科技攻关和成果的转化,保障技术和装备自主可控。”

图丨中国工程院院士、中国矿业大学教授、中国氢能联盟战略指导委员会委员彭苏萍发布《中国氢能技术发展路线图研究》

氢能发展的需求将以降碳和降成本两方面为主,一是氢气生产要逐步从化石能源为主,过渡到以可再生能源为主的清洁氢的生产,将氢气生产碳排放强度降低到4.9%;二是加快推进氢能清洁低碳的生产成本,到2030年可再生能源制氢平均生产成本要降低至25元/公斤以下。现在工业副产品制氢成本最低,相当于可再生能源制氢的三分之一,预计2035年前后,可再生能源制氢将具备市场竞争力。

彭苏萍预计,未来我国氢能需求量比较可观,到2030年预计氢能需求量达3700-4200万吨,可再生能源制氢约占12%-15%左右,二氧化碳减排规模有望达到1亿吨以上;到2060年,预计我国氢能需求将达到1-1.8亿吨左右,可再生能源制氢占比达到75%-90%,有望实现二氧化碳减排规模16亿吨以上。

08 刘中民:打造能源化工新体系要有”四条主线”,其中一条是基于低碳再造工业流程引入清洁氢能

近期,中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民公开提出要沿着“四条主线”打造更加合理的能源结构和工业结构的建议:一是推动煤化工与石油化工耦合,促进能源高效利用;二是发展储能实现规模利用,实现多种绿能互补;三是基于低碳再造工业流程,引入清洁氢能;四是叠加人工智能,完成低碳化智能化多能融合。

09 杨凤田:发展以电动、氢能为动力来源的新能源飞机,对破解我国航空业困境具有重要意义

近期,中国工程院院士、沈阳航空航天大学辽宁通用航空研究院首席科学家杨凤田在接受《瞭望》新闻专访时表示:低空航空器按照使用用途分为载人、载货及其他作业等,低空经济涉及的载人航空器类型包括但不限于直升机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、轻型固定翼飞机等,发展以电动、氢能为动力来源的新能源飞机对提升我国航空业自主创新能力,破解我国航空业困境具有重要意义。

本文内容来源于高工氢电等公开信息,“新能源技术与装备”整理,责任编辑:胡静,审核人:李峥

版权声明∶转载新能源网站内容,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱∶process@vogel.com.cn,请添加小编微信号(msprocess)详细沟通。

相关推荐

-

金钠科技董事长杨维元:钠电池大规模应用时代已来临 未来将呈现“南锂北钠”趋势!

2025年3月28日,由起点钠电、起点研究院(SPIR)联合主办的“第七届起点钠电论坛暨钠电行业排行榜发布会”在深圳宝安登喜路国际酒店盛大举办,本次大会以“技术成本突破 市场爆发元年”为主题,500+钠电产业链嘉宾齐聚现场,进行深度分享与思维碰撞。

2025-03-31 起点钠电

-

新一代人造太阳再获突破!

3月28日,中核集团核工业西南物理研究院新一代人造太阳“中国环流三号”,国内首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度,综合参数聚变三乘积实现大幅跃升,中国聚变挺进燃烧实验。

2025-03-28 中国能源报

热点文章

-

涉及清洁低碳氢、绿色合成氨、绿色甲醇!国家能源局发布重点行业标准

2026-01-07

-

山东首个“绿电直连”项目获批;中能建兆瓦级全液态二氧化碳储能机组投运

2026-01-05

-

总投资189.2亿元,金风科技乌拉特中旗绿氢项目获批;依德氢能甲醇项目落地

2026-01-08

-

甘肃张掖4亿元大型制氢项目招标;中国能建山西院预中标内蒙古察右前旗绿氢项目

2026-01-14

-

重点聚焦电池回收!国家发改委等部门印发《再生材料应用推广行动方案》

2026-01-06

-

中国石化湖南首家甲醇加能站正式投营;总投资41.2亿元!中能建松原项目二期获批

2026-01-13

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

氢能作为一种备受追捧的零污染高效能源,其稀缺性使得人们对其渴求不已。然而,能耗巨大的压缩过程以及极低温度下的液化环节,被视为通往氢能转型之路上的重大障碍。在此背景下,氨成为热门的替代选项,尽管这种物质带有些许气味,但它有望成为能源转型中的奇迹材料。

作者:Dominik Stephan

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

-

氨为氢能产业带来发展新机遇

-

艾默生自动化技术助力绿氢安全高效生产

-

艾默生自动化技术助力绿氢安全高效生产

评论

加载更多